Diacetyl ist in nahezu allen Brauereien der Indikator für die Reifung. Jedoch steht nicht jeder Brauerei ein Gaschromatograph zur Verfügung, um den Gehalt an vicinalen Diketonen zu überprüfen. Daher ist der Braumeister sehr häufig auf seine sensorischen Fähigkeiten angewiesen.

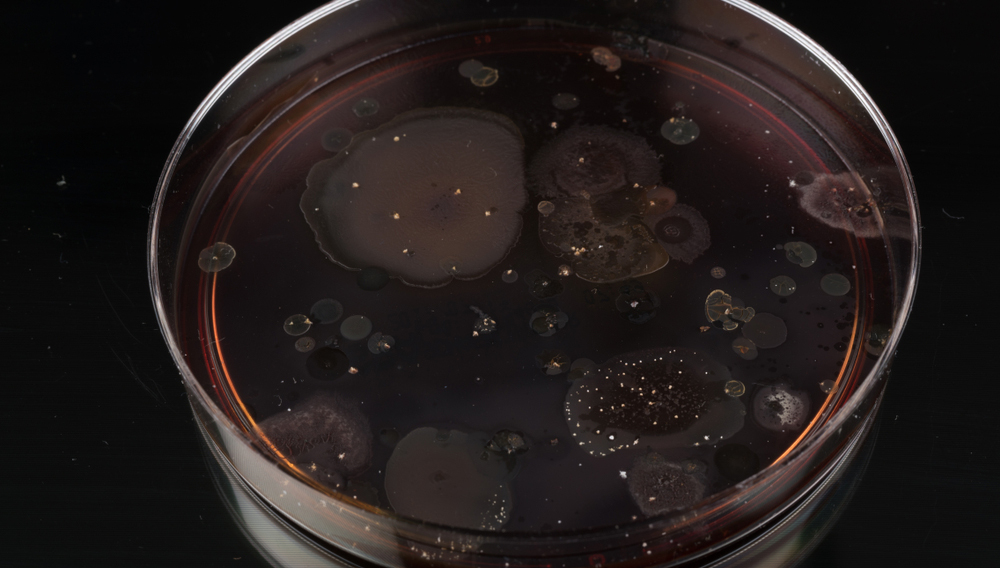

Frühzeitige Hefeflokkulation (Premature Yeast Flocculation = PYF) ist ein viel beschriebenes und doch nicht allgemeingültig definiertes Phänomen der Brauwissenschaft. Deshalb war das Ziel dieser Arbeit, ein grundsätzliches Verständnis bezüglich des PYF-Verhaltens (Gärverhaltens) bei unterschiedlichen Bedingungen aufzubauen und die in der Literatur beschriebenen Beobachtungen und Ergebnisse zu überprüfen.

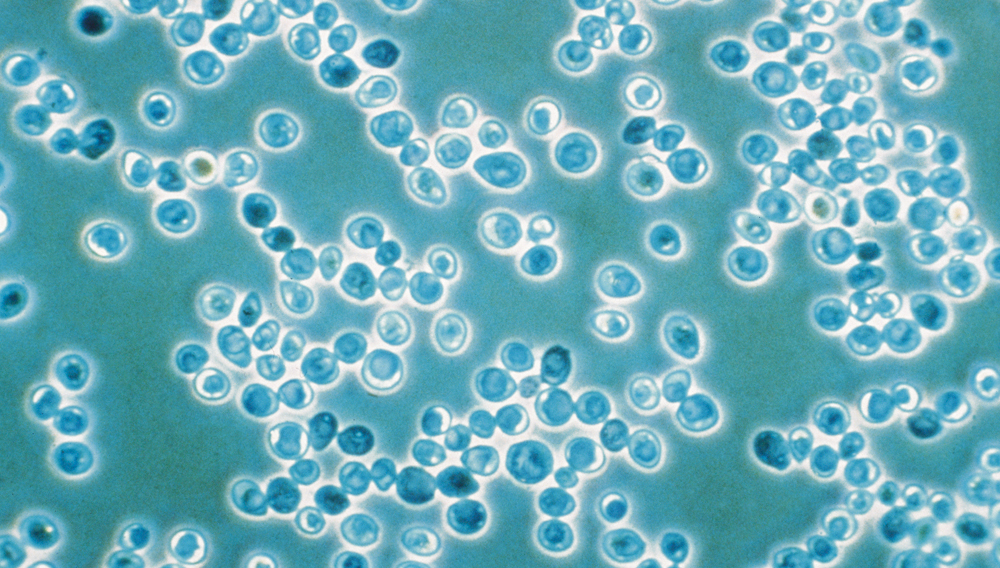

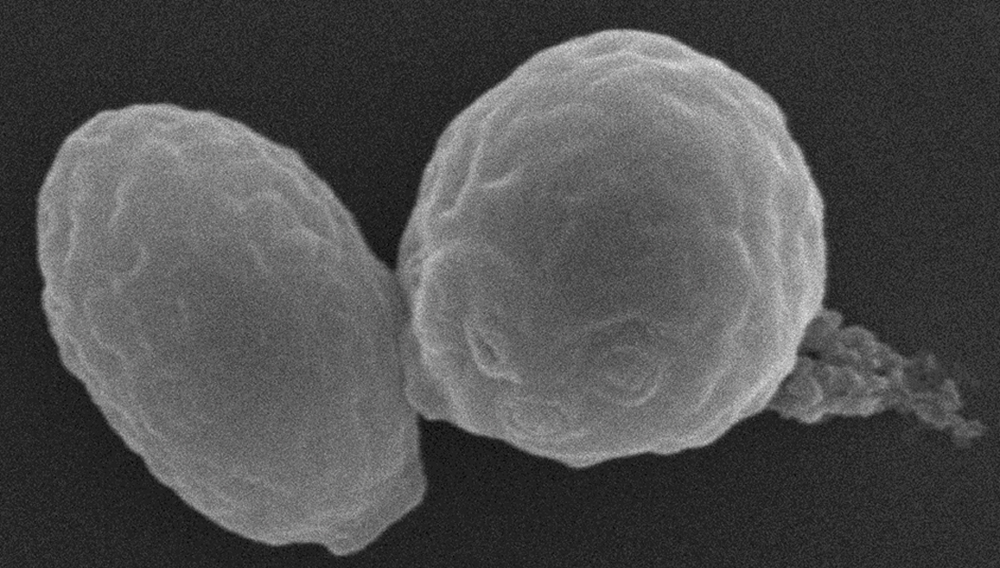

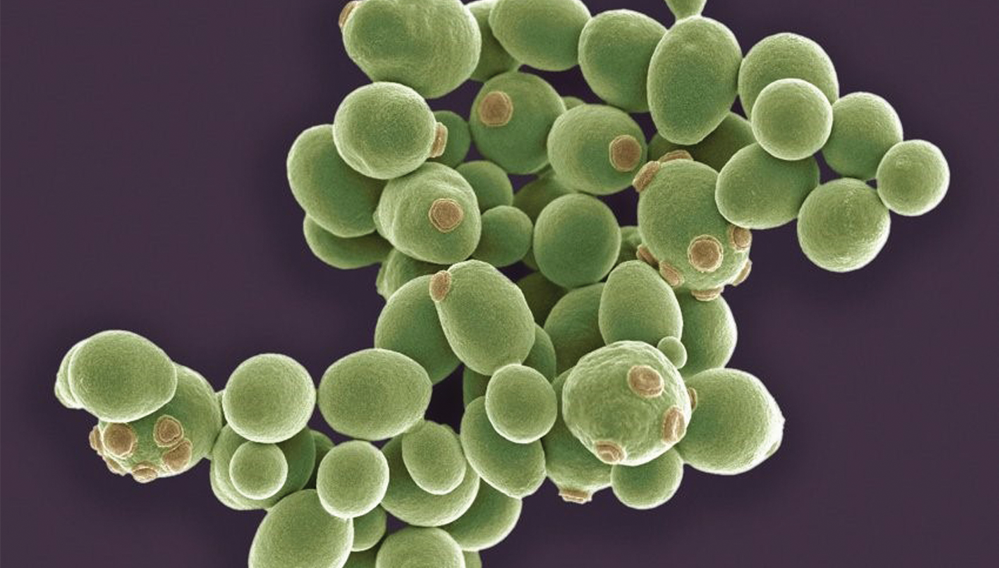

Inwiefern unterscheiden sich die Hefestämme, die wir fürs Brauen und Backen verwenden, von ihren wilden Verwandten? Und wann traten die Änderungen, die sie für die Lebensmittelherstellung zugänglicher machten, ein? Chris White, White Labs, San Diego, USA, und seine Kollegen haben ihr Berufsleben der Untersuchung von Mikroorganismen, die wir in der industriellen Lebensmittelherstellung einsetzen, insbesondere Saccharomyces cerevisiae, gewidmet. BRAUWELT-Autor Christopher McGreger sprach mit White über die ersten Ergebnisse einer laufenden Studie, die White mit Kollegen aus Belgien, Dänemark und den USA über die Domestizierung von Saccharomyces cerevisiae durchführt.

Die beeindruckende natürliche Biodiversität der Hefe wird im industrialisierten Braualltag häufig zugunsten der Konstanz bietenden „Arbeitspferd“-Hefestämme übersehen. Im jetzigen Zeitalter der blühenden Kreativität beim Brauen macht man sich die Biodiversität der Hefe zunutze, um Innovationen bei der Bierherstellung zu schüren.

Immer wieder wird der Ruf nach einer zu großen Einschränkung durch das Reinheitsgebot laut. Dabei ist die unbegreifliche Vielfalt einer der Hauptzutaten der Bierherstellung – der Hefe – noch lange nicht ausgeschöpft. Denn die Hefe trägt mit den von ihr produzierten Aromakomponenten über 70 Prozent zum Gesamtaroma des Bieres bei und dabei ist Hefestamm nicht gleich Hefestamm [1, 2].

Der physiologische Zustand der Hefezelle beeinflusst das Gärverhalten in hohem Grade. In der Brauerei wird die Hefe üblicherweise am Ende der Gärung geerntet und für den nächsten Brauprozess erneut verwendet. Für diesen mehrmaligen Einsatz der Hefekultur muss eine optimale Hefephysiologie, insbesondere jedoch eine gute Hefevitalität sichergestellt werden. Die Anzahl der Führungen obliegt hierbei der Erfahrung des Braumeisters.

Auf den ersten Blick scheinen die Handhabung und die Rolle der Hefe in der Brauerei einfach: Die Hefe vergärt die Zucker der Würze, stellt dabei Alkohol und CO2 her, kann geerntet und wiederverwendet werden. Bei näherer Betrachtung ist der Sachverhalt jedoch deutlich komplexer und beeinflusst die Bierqualität viel entscheidender, als vielfach angenommen. In Wirklichkeit stellen die Handhabung und das richtige Verständnis für die Hefe ein Spiegelbild der Bierqualität dar.

Nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) müssen „Arbeitsmittel“ ab einer bestimmten Größe und einem maximal zulässigen Betriebsdruck regelmäßig durch zugelassene Überwachungsstellen oder durch befähigte Personen geprüft werden. Dies betrifft im Getränkebetrieb z. B. einen Drucktank für Bier, den Pufferbehälter für Druckluft, den Dampfkessel und teilweise auch Rohrleitungen. Welche Vorbereitungsarbeiten sind nun für den Betreiber einer berwachungsbedürftigen Anlage notwendig, wenn eine wiederkehrende Prüfung durch die zugelassenen Überwachungsstellen (ZÜS) ansteht?

Der 11. Workshop für innovative Biere der Bier-Quer-Denker behandelt die Themen „Hefetechnologie – viel Potential für Biervielfalt und Qualität“ sowie „Bierquerdenker überall“ – erfolgreiche Brauereikonzepte und Biere aus fünf Ländern werden vorgestellt.

Die Weldebräu GmbH & Co. KG, Plankstadt, hat in neue Lagerkapazität investiert. Die insgesamt acht neuen Edelstahltanks bieten laut Pressemeldung vom 22. Januar 2018 Platz für weitere rund 5000 hl.

![Abb. 25 Kühlhaus und Gärkeller einer Nathan-Brauerei um 1920 [8] Kühlhaus und Gärkeller einer Nathan-Brauerei um 1920 [8]](/images/artikelbilder/2018/Feb/7/brauwelt-abb25-nathan-brauerei-2018-Einleitungsbild.jpg)

Im vorhergehenden Beitrag (BRAUWELT Nr. 6, 2018, S. 144-149) wurde über vergessene brautechnische Entwicklungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts berichtet, die modernen Konstruktionen erstaunlich nahestehen. Gegenstand waren bislang Mälzerei und Läutern. Bier zu brauen, ist ein altes Gewerbe, und man könnte darüber streiten, ob es überhaupt noch ältere gibt. In einer solchen Kultur wird gelegentlich das Rad neu erfunden. Der vorliegende Beitrag begibt sich weiter auf die Spurensuche nach alten oder – je nachdem – neuen Verfahren in den Bereichen Würzekochung und Gärkeller.

Die vorgestellte Bachelorarbeit von Daniel Martin vergleicht Biere, hergestellt unter Einsatz von 100 Prozent Hafermalz, mit Bieren aus 100 Prozent Gerstenmalz. Die Bierwürzen wurden im Kleinstmaßstab unter gleichen Bedingungen von fünf verschiedenen Brauereihefen fermentiert.

Intensive Entwicklungsarbeit im Konzern und die enge Kooperation mit den Kunden haben Brauereiexperten von GEA motiviert, Bewährtes zu hinterfragen: Wird in Zukunft noch chargengetrieben gebraut? Wie verschaffen wir Herstellern Flexibilität in der Lieferkette? Wie können wir nachhaltiger produzieren, wie mehr Ausbeute mit weniger Energie- und Platzbedarf der Anlagen realisieren? Die Antwort formuliert der Systemanbieter als eine Vision: Brewery 4.0.

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

-

Windenergieanlage stärkt Energieunabhängigkeit

Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

-

Alkoholfreies Portfolio erweitert

BRLO GmbH

-

Flensburger Brauerei: Solides Geschäftsjahr

Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG

-

Endress+Hauser: Sopat stärkt Portfolio an Prozessanalytik

Endress+Hauser Group Services AG

-

„Endlich Badewetter“

Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH