Vom Wirtschaftswunder zur Wiedervereinigung | Der dritte Teil der Jubiläums-Artikelserie von Günther Thömmes zur Biergeschichte seit 1861 beschäftigt sich mit dem mühsamen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit zwischen Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung.

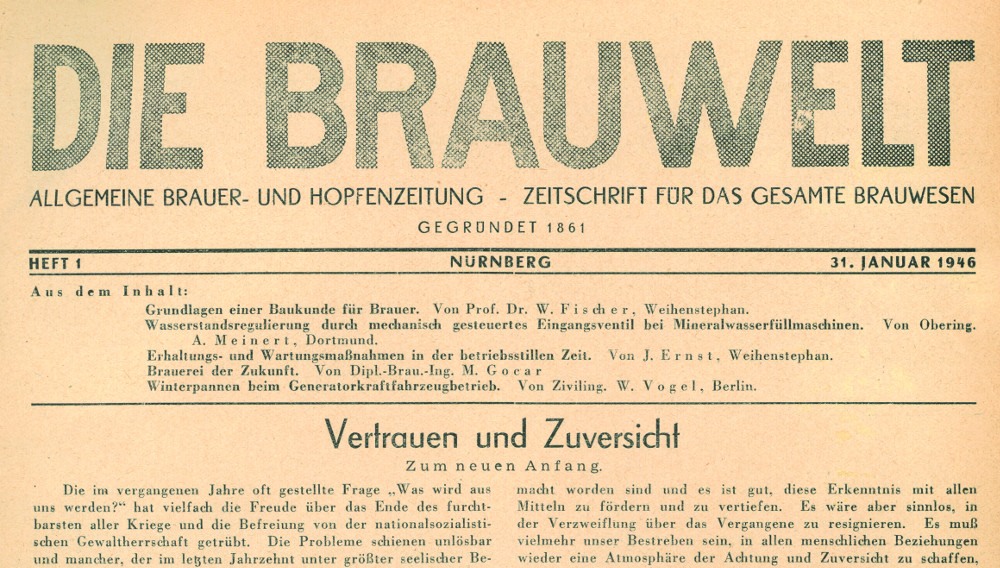

Wachstum und Rückgang | Deutschland, 1946: Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Hunger, Kälte und Verlust beherrschen den Alltag der Menschen. Doch die Hoffnung auf ein neues und besseres Leben ist da, der Wiederaufbau beginnt. Mein Vater Dr. Kai Kelch war mit 22 Jahren unversehrt aus der Gefangenschaft zurückgekehrt; erst viel später sollte er langjähriger Autor für die BRAUWELT werden. Diese erschien bereits ab dem 31. Januar 1946 wieder regelmäßig – die „Allgemeine Brauer- und Hopfenzeitung“, die erste Brauerei-Fachzeitschrift, war zur BRAUWELT geworden. Wie hat sich der deutsche Biermarkt seitdem entwickelt?

Zwischen Überschwang und Überleben | Der zweite Teil der Jubiläums-Artikelserie von Günther Thömmes zur Biergeschichte seit 1861 widmet sich der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.

Branchennetzwerke | „Bier verbindet“ – so spricht der Volksmund. Und in der Tat, viele Sitten und Gebräuche, wie z.B. das Feierabendbier, der Frühschoppen oder der Stammtisch, entstanden rund ums Bier. Sogar das Kaffeekränzchen war im Ursprung ein „Bierkränzchen“. Wollen wir uns mit Freunden verabreden, so lautet nicht selten die Frage: „Gehen wir ein Bier trinken?“ Der Volksmund hat also Recht. Doch Bier verbindet nicht nur auf der Seite der Genießer, es verbindet auch auf der Seite seiner Erzeuger, der Bierbrauer.

Die Belle Époque der Brauer | Der Fachverlag Hans Carl feiert 2021 sein 160-jähriges Bestehen, die BRAUWELT gibt es seit inzwischen 75 Jahren. Unser Autor Günther Thömmes hat diese beiden Jubiläen zum Anlass genommen, um in die bewegte Biergeschichte zurückzublicken, denn die war in den vergangenen 160 Jahren immer eng verwoben mit der unseres Traditionsverlags.

75 Jahre BRAUWELT | Die BRAUWELT, Wochenzeitschrift für das Getränkewesen, erschien am 31. Januar 1946 zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war Nachfolgerin der „Allgemeinen Brauer- und Hopfenzeitung“, die wiederum seit 1882 auf der „Allgemeinen Bayerischen Hopfenzeitung“ aufbaute. Und diese war 1861 als „Amts- und Intelligenzblatt der Stadt Roth“ gegründet worden. Die Kommunikation und Vernetzung der Brau- und Getränkebranche war und ist ohne die BRAUWELT nicht denkbar. Inhaltlich und im Erscheinungsbild hat sie sich stets den Erfordernissen der Zeit angepasst.

Farbmessung des fertigen Bieres | Der vorliegende Artikel ist der erste Teil einer dreiteiligen Artikelserie über die Herausforderung, Bierfarben sowohl zum Zeitpunkt der Rezeptgestaltung als auch im fertigen Bier exakt zu quantifizieren. Teil 1 ist eine Untersuchung von Farbe allgemein sowie der historischen Entwicklung speziell der Bierfarbenmessung. Teil 2 untersucht die Unterschiede zwischen den heutzutage international verwendeten Formeln zur Berechnung der Bierfarbe. Der dritte Teil bewertet anhand von drei speziell für diese Studie gebrauten Testbieren, welche Vorausberechnungsformeln die beste Treffsicherheit im Vergleich zu den Labormesswerten der fertigen Biere hat.

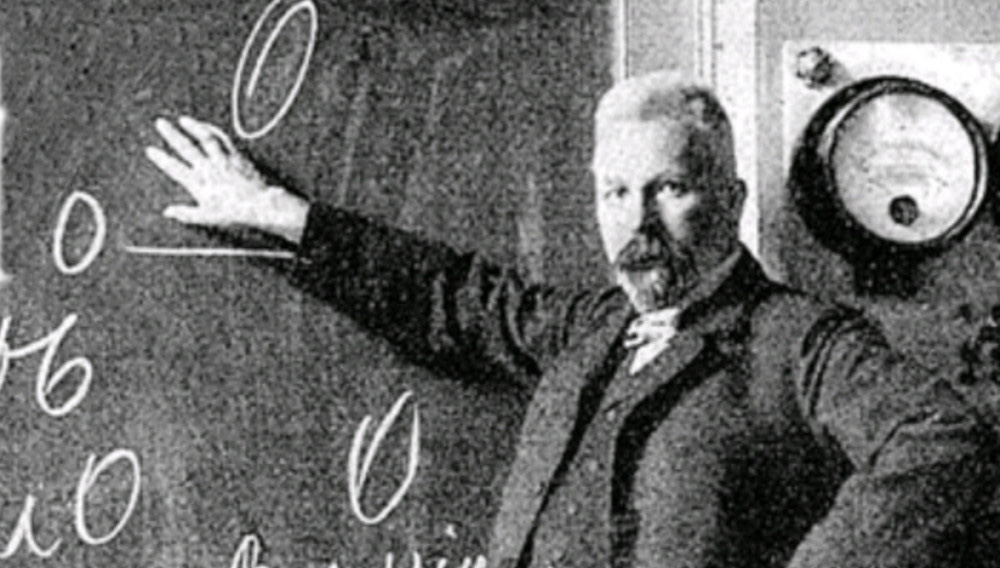

Über die Gärung zum Nobelpreis | Der Name Eduard Buchner wird heutzutage den Allerwenigsten etwas sagen – zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er jedoch den meisten Menschen im Deutschen Reich geläufig. Buchner gilt als Begründer eines neuen Zweigs der Biochemie: der Enzymologie, die sich mit Gärungsvorgängen befasst. Für seine Arbeit wurde Buchner 1907 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.

Farmhouse Brewery | Die Brauerei Kemker Kultuur aus Everswinkel braut elegante, langgereifte Sauerbiere und ist damit einzigartig in Deutschland. Mit ihrem ortsbezogenen Ansatz reihen sich die Münsterländer in das internationale Phänomen der Farmhouse-Brauer ein – eine neue, richtungweisende Brauphilosophie. Sylvia Kopp besuchte die Braukünstler in ihrer Braustätte

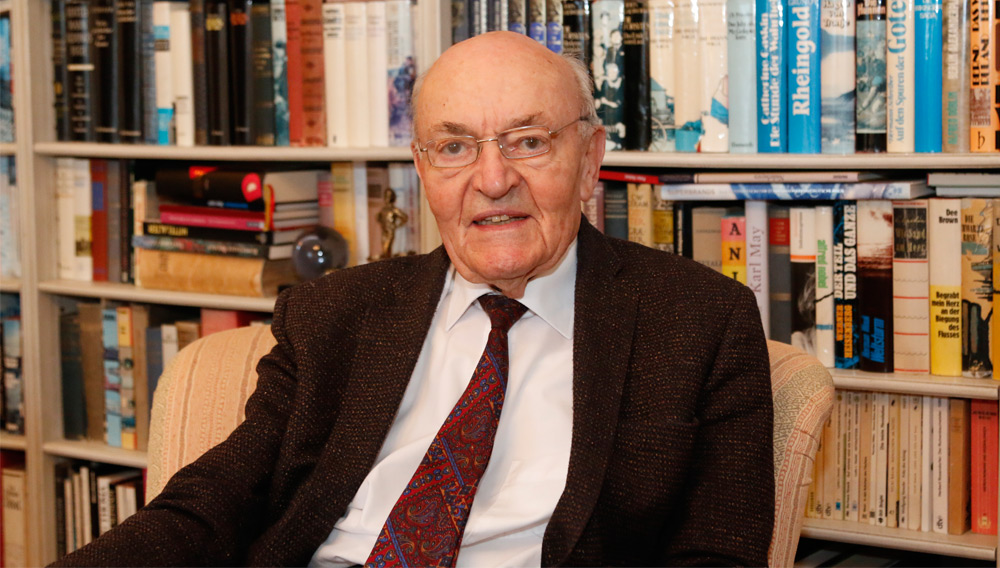

Wissensspeicher | Im 2017 fertiggestellten Neubau der VLB Berlin haben auch zwei brauwissenschaftliche Fachbibliotheken mit unterschiedlichen Schwerpunkten eine neue Heimat gefunden. Während die Axel-Simon-Bibliothek der VLB Berlin aktuelle brauwissenschaftliche Literatur beherbergt, liegt der Schwerpunkt der Sammlung der Schultze-Berndt-Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens e.V. (GGB) auf der Sammlung zur braugeschichtlichen Literatur. Die Bibliotheken sind organisatorisch und finanziell voneinander unabhängig und werden jeweils ohne staatliche Mittel von VLB und GGB unterhalten.

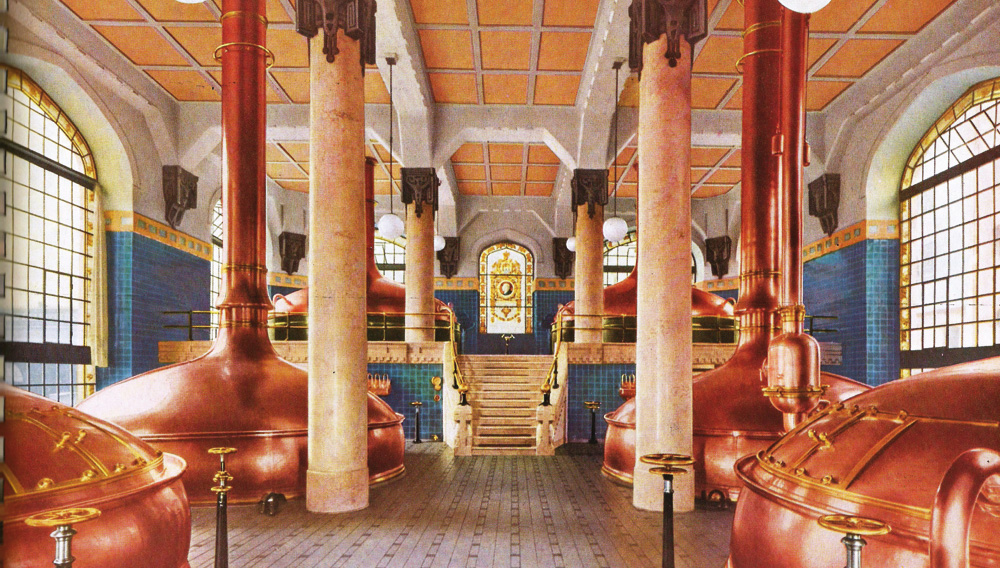

Der König aller Bierpioniere | Der Münchner Brauherr Gabriel Sedlmayr II. (der Jüngere), verantwortlich für den Aufstieg der Spaten Brauerei zur führenden Brauerei Europas, ist ohne Zweifel DIE Lichtgestalt unter den zahlreichen hervorragenden Brauunternehmern des 19. Jahrhunderts – und so soll ihm auch die Ehre des ersten Porträts in der neuen BRAUWELT-Serie „Giganten der Biergeschichte“ zuteilwerden.

Perfekt gezapft | Vor 26 Jahren wurde die Idee geboren und vor 25 Jahren umgesetzt: der gemeinsame Wille der Brauereien, die Fassbierqualität sukzessive zu erhöhen und Maßnahmen hierfür in einem brauereiübergreifenden Arbeitskreis zu erörtern und umzusetzen – im Arbeitskreis Getränkeschankanlagen.

Octo Microbrewery | Allein die Erwähnung der Insel Zypern kann uns in Urlaubsstimmung versetzen, vor unserem geistigen Auge entstehen Bilder von Palmen, blauem Himmel und kristallklarem Meer. Doch die Insel hat noch viel mehr zu bieten: das 1951 m hohe Troodos-Gebirge im Herzen des Eilands, Jahrtausende alte Kulturstätten und einige der ältesten Weinreben der Welt. Im Jahr 2011 brandete erstmals die Craft Bier-Welle an die 648 km lange Küste Zyperns.

Langfristig angelegtes Geschäft | Die Firma Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH feiert in diesem speziellen Jahr 2020 ihr 175-jähriges Jubiläum. Einer großen Party mit Gästen machte zwar Corona einen Strich durch die Rechnung, aber Geschäftsführer Joachim Gehde zeigte sich beim Besuch der BRAUWELT in der Firmenzentrale in Mainburg entspannt: Ein signifikanter Einfluss der Corona-Krise auf den Hopfenmarkt sei derzeit nicht

zu befürchten.

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

-

Neubau statt Rückzug

Riedenburger Brauhaus Michael Krieger GmbH & Co. KG

-

Eigenverwaltungsverfahren beantragt

Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim GmbH & Co KG

-

Stabile Performance

Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

-

Distelhäuser modernisiert Sudhaus

Ziemann Holvrieka GmbH

-

Umfangreiche Investitionen, neue Projekte

Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co. KG