„Beim Verbraucher spielen Klarheit, Wahrheit und Ehrlichkeit eine große Rolle. Das fängt bei den Rohstoffen an! Dafür sind wir heute hier: um Neues aus der Branche und den Märkten zu erfahren und uns auszutauschen – und das soll auch schon reichen!“ Die Grußworte des Spalter Bürgermeisters Udo Weingart sind üblicherweise kurz und knackig, aber er bringt die Themen auf den Punkt.

Die beeindruckende natürliche Biodiversität der Hefe wurde in modernen, hochautomatisierten Brauereien häufig zugunsten von Hochleistungsstämmen, die immer gleiche Ergebnisse liefern, nicht berücksichtigt. In der heutigen Zeit, in der kreativem Brauen praktisch keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, wird das Potential der biologischen Artenvielfalt der Hefe genutzt, um innovative Biere zu brauen.

Die Auswirkungen eines wachsenden Hopfen-Bedarfs des Craft Bier-Segments zeigen sich deutlich in den aktuellen Zahlen aus dem Barth-Bericht 2016/2017.

Erstmals erwähnt wurde der Gillamoos 1637. Das Volksfest im niederbayrischen Abensberg geht auf eine Wallfahrt anlässlich des Kirchweihtages von „St. Gilgen im Moos“ zurück. In diesem Jahr startete am 31. August von hier aus die Hopfenrundfahrt 2017, organisiert vom Landkreis Kelheim und dem Verband Deutscher Hopfenpflanzer, zu der etwa 185 Teilnehmer aus Politik und Wissenschaft, den Verbänden, aus der Hopfen- und der Brauwirtschaft erschienen waren.

Die Kalthopfung ist nun seit einigen Jahren fester Bestandteil wissenschaftlicher Fragestellungen mehrerer Brauuniversitäten. Doch noch nicht längst alle Parameter wurden dabei unter die Lupe genommen. Ein sehr wichtiger Parameter, der bislang wissenschaftlich vernachlässigt wurde, ist die Temperatur während der Kalthopfung. Hier hat jede Brauerei individuelle Erfahrungen.

In dieser Masterarbeit wurde ein Verfahren zur Herstellung eines fermentierten Getränks aus dem Pseudogetreide Quinoa in geschälter, ungekeimter Form entwickelt. Die Fermentation erfolgte mit Zymomonas mobilis.

Für den Eiweißgehalt von Braugerste sind enge Spezifikationen vorgegeben. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde der Zusammenhang zwischen dem Gesamtproteingehalt und der Verteilung der einzelnen Proteinmolekülgrößenfraktionen in Braugerste untersucht.

Die Hopfenernteschätzung im Anbaugebiet Tettnang fand am 18. August 2017 statt.

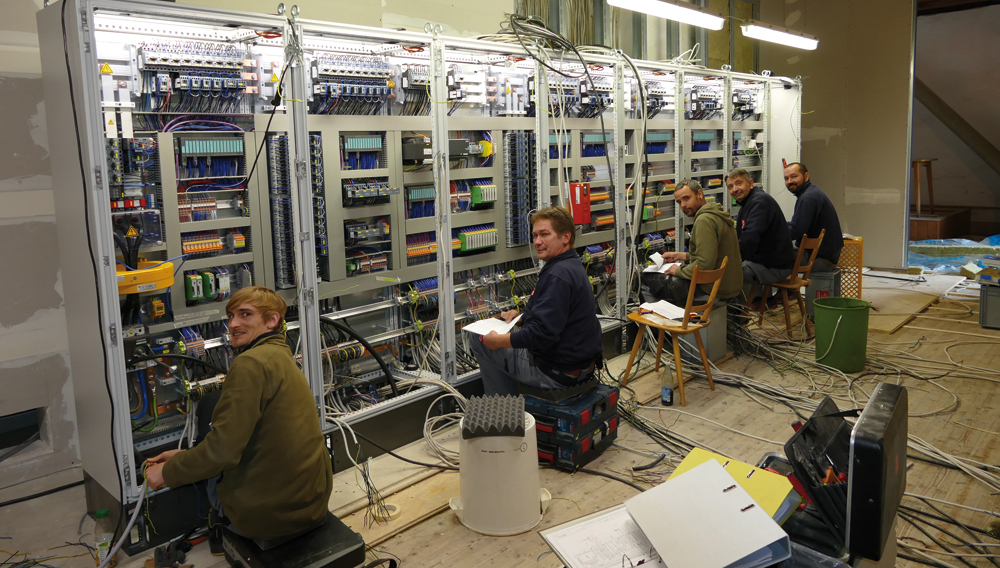

Innovativ und technisch anspruchsvoll für eine effiziente und nachhaltige Produktion. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Malzfabrik L. Wurm GmbH & Co. KG aus Pappenheim ein Jahr lang zusammen mit der Bühler AG, Uzwil, Schweiz, einem Spezialisten für Mälzereianlagenbau, und der Schmid Automation AG, St. Gallen, Schweiz, einem langjährigen Partner aus der Automatisierungs- und Steuerungsbranche, die Prozess- und Maschinentechnik auf den neusten Stand gebracht.

In den vergangenen Wochen wurden in den Anbaugebieten für Braugerste in Deutschland Informationsveranstaltungen durchgeführt. Auf der Grundlage der stichprobenartigen Auszählungen und Prognosen an den Landesanstalten für Landwirtschaft und den Landwirtschaftskammern in den deutschen Bundesländern hat die Braugersten-Gemeinschaft e.V. eine erste Ernteprognose erstellt.

Brauversuche und Bierverkostungen bestätigen die einzigartigen Geschmacksnoten der Hüller Special Flavor-Hopfensorten. Deshalb ist das oberste Ziel bei der Trocknung von Flavor-Hopfen, die optimale sortentypische Aromaausprägung zu sichern und zu erhalten. Da bei der Trocknung Hopfenöle durch Wasserdampfflüchtigkeit und Oxidation verloren gehen, darf die Verweilzeit in der Hopfendarre oder im Bandtrockner durch falsche Einstellungen der Trocknungsparameter Schütthöhe, Trocknungstemperatur und Luftgeschwindigkeit nicht unnötig verlängert werden.

30 Jahre IGN – Feiern Sie mit uns! So lautete das Motto des diesjährigen Niederlauterbacher Hopfentages, der am 24. August 2017 stattfand. Dem Anlass entsprechend las sich auch die Gästeliste. IGN-Geschäftsführer Mario Scholz durfte namhafte Vertreter aus Politik, den Brauerei- und Hopfenverbänden, der TU München-Weihenstephan sowie die Hallertauer Hopfenkönigin als seine Gäste begrüßen.

Die anhaltende Beliebtheit kaltgehopfter Biere und die dafür unerlässlichen besonderen Hopfensorten mit vielfältigem Aroma erfordern eine analytische Charakterisierung des Hopfeneinflusses auf das Aroma von kaltgehopften Bieren. Die Methodik der Headspace Trap Gaschromatographie Massenspektrometrie (HS Trap GC-MS) wurde entwickelt, um dieser Fragestellung gerecht zu werden.

Die Ayinger Brauerei betreibt seit 2000 ein Umweltmanagementsystem nach den Regeln von EMAS, einem europaweit einheitlich geregelten Standard. 2017 stand die große Revalidierung der Brauerei an und Ayinger hat erneut ohne Mängel bestanden, wie am 19. Juli 2017 bekannt gegeben wurde.

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

-

Hachenburger blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Westerwald-Brauerei H. Schneider GmbH & Co. KG

-

Nachwuchsförderung zum 200-jährigen Bestehen

Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

-

Weitere zehn Jahre Veltins-Arena

-

Neue Mantel- und Entgelttarifverträge

Oettinger Brauerei GmbH

-

Norddeutsche Brauereien stärken Interessenvertretung