Im Brauwesen ist die Kieselgur das traditionelle Filterhilfsmittel für die Anschwemmfiltration. Aufgrund strenger Entsorgungsvorschriften und negativer Berichterstattung findet in den letzten Jahren jedoch ein Umdenken statt. Kieselgurfreie Verfahren und neue Filterhilfsmittel stehen im Fokus aktueller Untersuchungen und verdrängen zunehmend das etablierte Filterhilfsmittel aus der Getränkeproduktion. Dieser Beitrag basiert auf einer Veröffentlichung in der Zeitschrift BrewingScience, 69 (2016), S. 26-32.

Der European Beer Star gilt als einer der erfolgreichsten und etabliertesten Wettbewerbe seiner Art. Seit Jahren wächst die Zahl der teilnehmenden Brauereien und der bewerteten Bierkategorien. Da muss die Organisation stimmen. Schließlich müssen die Biere in bestmöglicher Qualität beim Verkoster ankommen und dieser darf nicht erfahren, aus welcher Brauerei der jeweilige Wettbewerbsteilnehmer stammt. Wie das klappt? Wir haben in diesem Jahr bei der Doemens Akademie einen Blick hinter die Kulissen des European Beer Star geworfen.

Ob Mikrofaser oder Glyphosat – die Aufreger der jüngeren Vergangenheit haben wieder einmal deutlich gemacht, dass Lebensmittel- und Getränkehersteller in der Lage sein müssen, schnellstmöglich auch auf unerwartete Nachfragen zu ihren Produkten zu antworten. Meist geht es glücklicherweise darum, dass etwas eben nicht enthalten ist. Aber das muss nachweisbar sein. In solchen Fällen sind Speziallabore gefragt, die über diese analytischen Möglichkeiten verfügen oder sie innerhalb kürzester Zeit, manchmal innerhalb von Stunden, entwickeln können.

Mit den gestiegenen Anforderungen in der Lebensmittelhygiene rückt auch das Thema Schädlinge, Prophylaxe und Bekämpfung immer mehr in den Vordergrund und stellt dabei die Verantwortlichen in den Lebensmittelbetrieben vor immer komplexere Aufgaben.

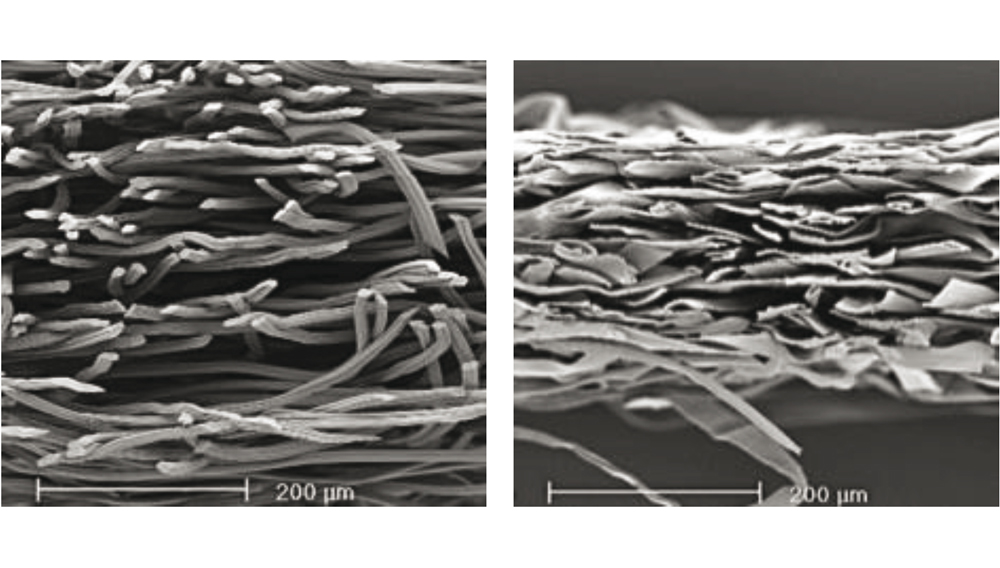

Faserförmige Filterhilfsmittel wie Viskose oder Cellulose unterscheiden sich maßgeblich von Kieselgur oder Perliten dadurch, dass sie einen kompressiblen Filterkuchen bei der Anschwemmung an ein Trägerelement ausbilden. Je nach Kompression ergibt sich dadurch eine andere Permeabilität und Porosität im Kuchen. Ein neu entwickeltes Verfahren zur Filtration mit faserförmigen Filterhilfsmitteln macht sich diese Eigenschaft zunutze.

Bei seinen Audits stellt BRAUWELT-Autor Thomas F. Voigt immer wieder fest, dass sich Getränkehersteller hinsichtlich des Vertrages mit dem Schädlingsbekämpfer in der Regel wenig Gedanken machen. Vom Dienstleister vorgelegte Verträge werden ohne juristische Prüfung unterschrieben. Dabei sind die Getränkeproduzenten auf möglichst geringe Kosten fixiert. Weil aber gerade der Vertrag und die Kosten für alle Lebensmittelbetriebe elementare Faktoren darstellen, gibt dieser Beitrag einige Praxistipps und Hintergründe zu dieser Thematik.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden virtuelle Sensoren (Software-Sensoren) für Biomasse und Produkt sowie eine prozessübergreifende Überwachung für einen rekombinanten Pichia pastoris-Prozess entwickelt.

Die Weizenbiertrübung gehört aufgrund ihres visuellen Eindrucks zu den ersten Wahrnehmungen des Konsumenten. Daher ist eine gleichmäßige und stabile Trübung von essentieller Bedeutung.

Eine frühzeitige Sedimentation und die Bildung von Trübungsagglomerationen wird vom Konsumenten abgelehnt. Eine Untersuchung von Handelsweizenbieren auf die Ausprägung der Trübung und deren Stabilität gibt einen interessanten Einblick in die derzeitige Marktsituation.

In Teil 1 dieses Beitrags (s. BRAUWELT Nr. 29, 2017, S. 830-833) wurde von Versuchen mit Maische und Würze im Labormaßstab berichtet, in denen die Ausfällung prooxidativer Eisenionen durch Hopfen-α-Säure in Form von CO2-Extraktgaben untersucht wurde. Dieser 2. Teil befasst sich nun mit der Anwendung optimierter Hopfengaben, um Eisenionen gezielt im Brauprozess auszufällen und damit die Lagerfähigkeit von Bier zu erhöhen.

Die Masitek Instruments Inc., Moncton, New Brunswick, Kanada, hat an die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) ein neues Messsystem übergeben und eine langjährige Partnerschaft beschlossen. Die Hochschule sei damit die weltweit erste international namhafte Lehreinrichtung der Lebensmittel-, Brau- und Getränkeindustrie, welche diese Technologie zur Verfügung gestellt bekommen hat mit dem Ziel, diese in der Lehr und Forschung zu integrieren.

Es ist allgemein bekannt, dass Hopfen mehr kann, als dem Bier Bittere, Aroma und mikrobiologische Stabilität zu verleihen. Während bisher lediglich der Bitterstoffausbeute und dem Hopfenaroma große Aufmerksamkeit geschenkt wurde, fehlen bislang systematische Untersuchungen zur Frage, welche Auswirkungen die Hopfengabe und der Zeitpunkt derselben auf die oxidative Bierstabilität hat. Dieser Thematik widmete sich ein Forschungsprojekt des Fachgebiets Brauwesen der Technischen Universität (TU) Berlin (AiF 17439).

43 miho Kontrollsysteme auf sechs Produktionslinien gewährleisten sichere Getränke beim Mineralbrunnen Rhönsprudel Egon Schindel GmbH in Ebersburg-Weyhers im Landkreis Fulda. Der Mineralbrunnen setzt seit 30 Jahren bei Inspektions- und Kontrollsystemen auf die miho Inspektionssysteme GmbH aus Ahnatal bei Kassel. Ausschlaggebend für das Projekt zum 100sten David 2 war Schimmel im Perlbereich der GDB-Flasche.

In vielen Brauereien und Getränkebetrieben herrscht immer noch die irrige Meinung vor, dass Insekten ausschließlich ein Thema des Sommers seien und man sich im Herbst und Winter mehr auf Mäuse und Ratten konzentrieren müsse. Abgesehen davon, dass Mäuse und Ratten ebenso im Sommer auftreten, ist das Resultat dieser Fehleinschätzung bei Insekten oftmals kritisch: Motten und Käfer können sich unbemerkt entfalten und bei entsprechender Populationsdichte massive Probleme bereiten.

Die zur Weizenbierproduktion verwendete Hefe wird oftmals in Propagationsanlagen vermehrt. Da bereits hier Stoffwechselvorgänge ablaufen, war das Ziel dieser Arbeit, die Auswirkungen unterschiedlicher Belüftungsintervalle in Propagationsanlagen auf die Aromastoffbildung zu untersuchen.

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

Aktuelles Heft

Meistgelesen

BRAUWELT unterwegs

-

Eigenverwaltungsverfahren beantragt

Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim GmbH & Co KG

-

Traditionsbiermarken ab 2027 unter einem Dach

Schneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH

-

Stabiles Ergebnis trotz herausforderndem Umfeld

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

-

Vorläufige Zahlen: Erwartungen übertroffen

GEA Group Aktiengesellschaft

-

Störtebeker Wild Coast-Ale

Störtebeker Braumanufaktur GmbH